我们在古装电视剧中,经常看到古代人吃饭购物都是用碎银或是铜钱结账,如果拿出黄金作为金钱使用,就会觉得是一种很“富有”的象征。金锭,我们俗称“金元宝”,查找资料中显示,最早以黄金作为货币的是楚国,当时黄金所铸的货币叫“郢爰”,是楚国的一种称量货币。“爰”为货币重量单位,其含金量在90%以上,质量上好的可达到99%。使用时,根据需要将金版或金饼切割成零星小块,然后通过特定的等臂天平,称量使用。往后的金五铢是西汉时所使用的黄金货币,迄今所见也可谓凤毛麟角,唐朝有“开元通宝”金质赏钱,不做流通,只供赏玩的,更是独树一帜,从文献中可以看出,黄金的流通限于上层社会,而且只在重大事情时才使用,而我们今天要介绍的是明梁庄王定情之金锭。

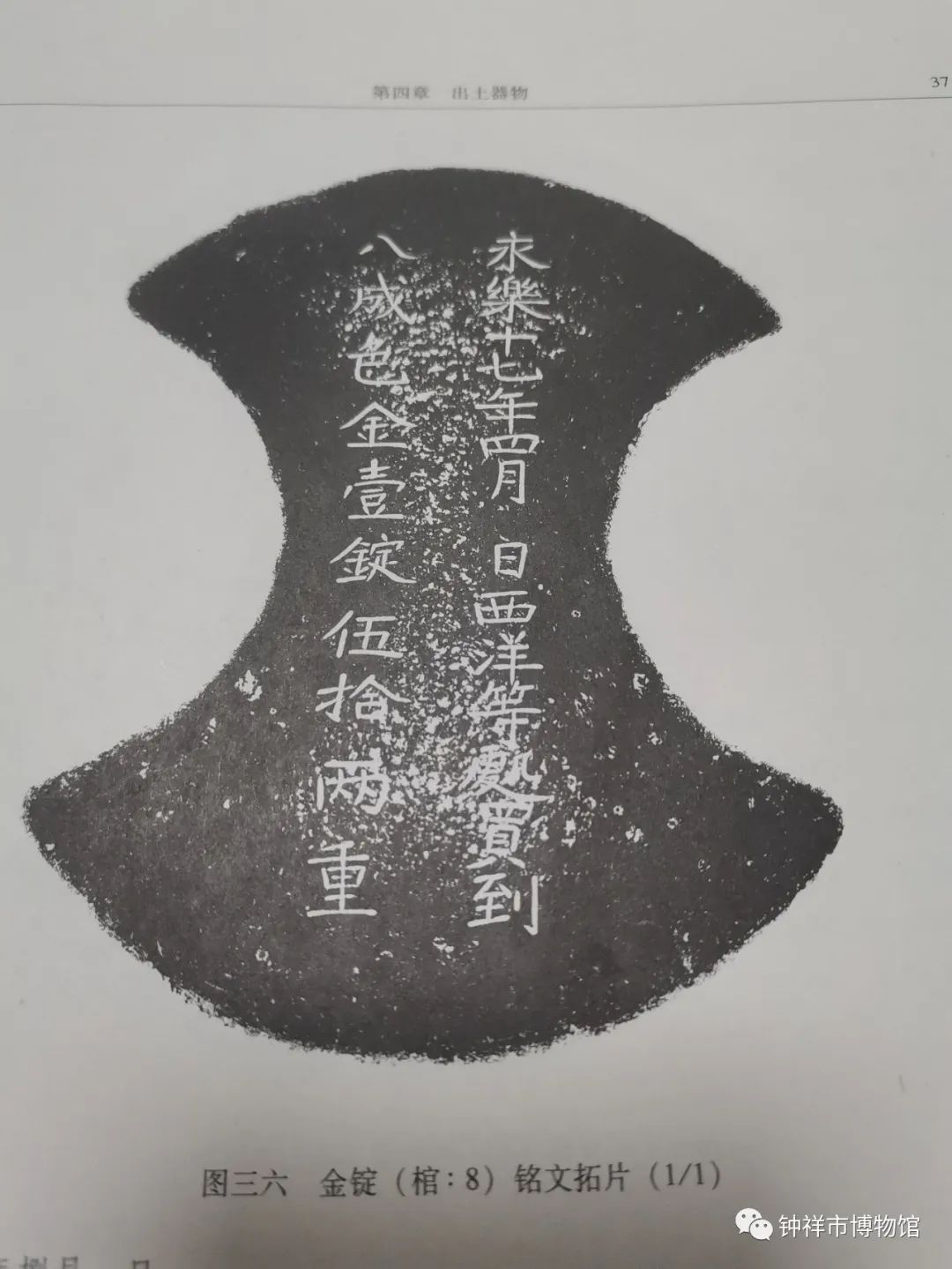

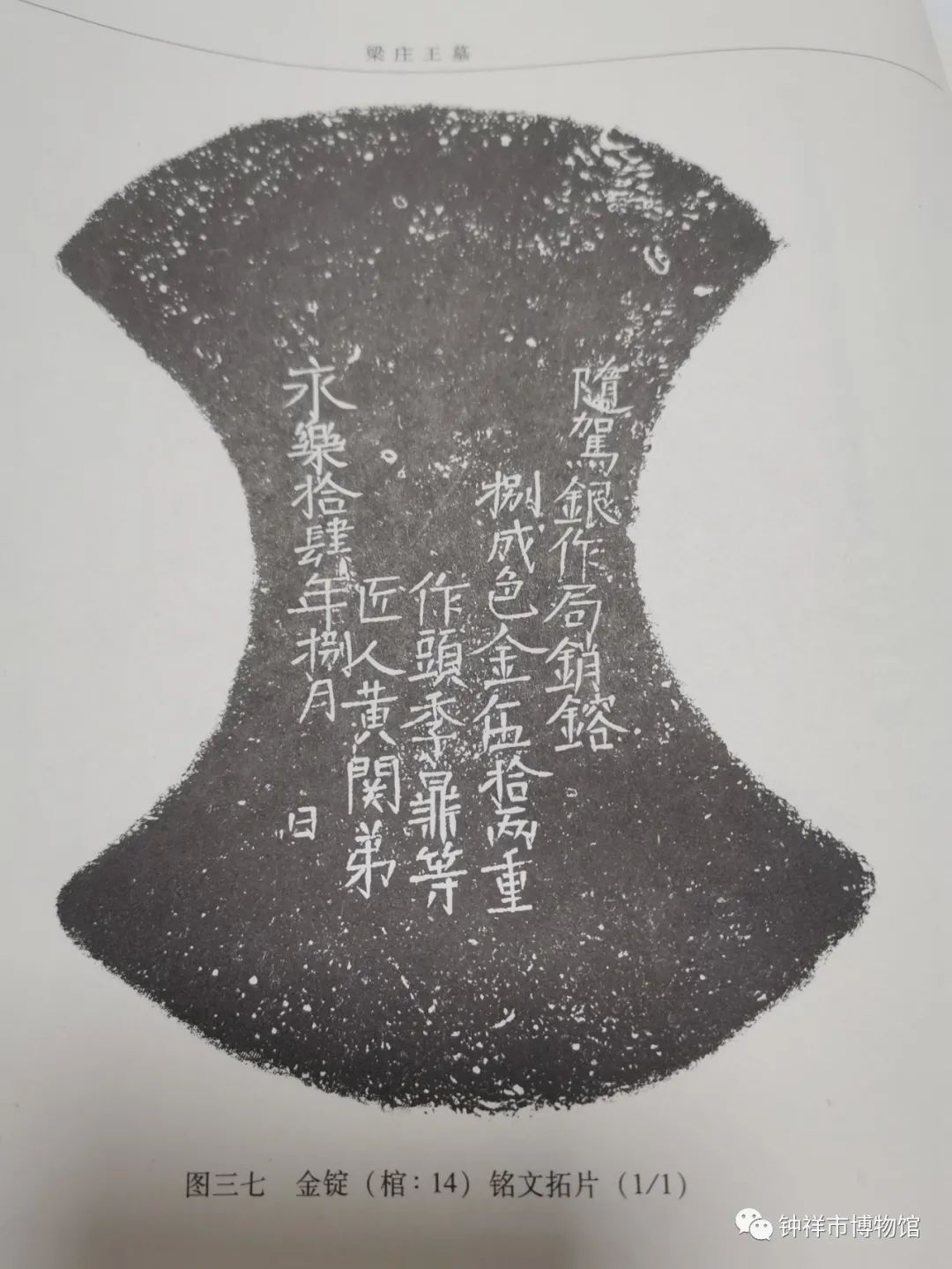

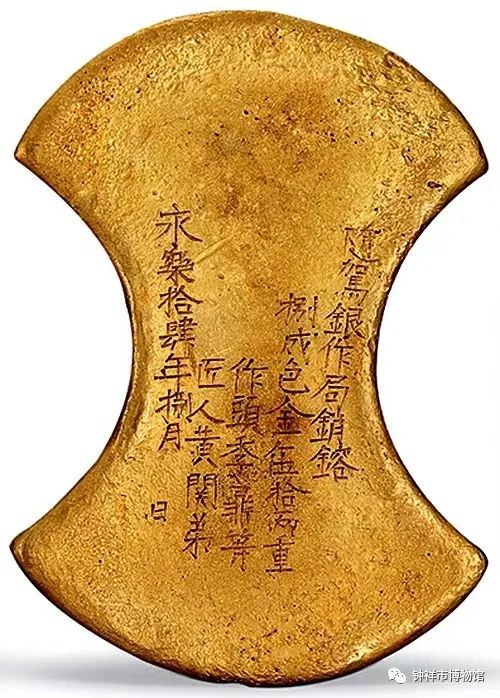

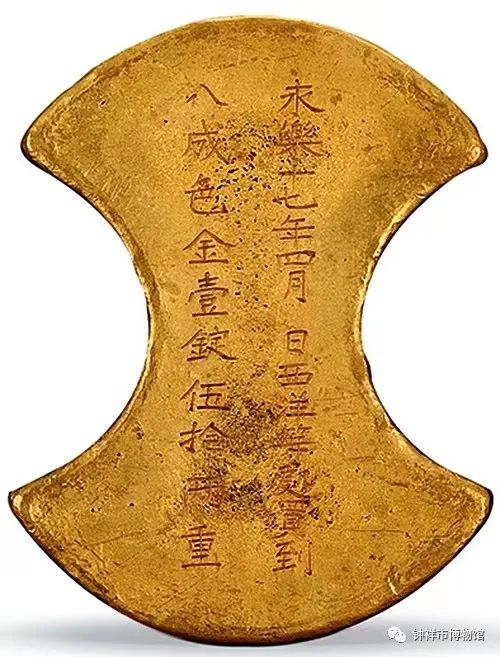

今天为大家解读的这件文物是明代文物《金锭》,我们通常叫做金元宝。2001年在湖北钟祥梁庄王墓出土,2件,扁体弧端,束腰,正面铸有铭文,背面素面,总重3811.3克。(拓片图1)拓片图1正面有2行楷体铭文,直行右读:永乐十七年四月 日 西洋等处买到 八成色金壹锭伍拾两重,锭长13厘米,两端宽9.8厘米,中宽4·6厘米,厚1厘米,重1937克;(拓片图2)拓片图2正面铸有5行楷体铭文,直行右读:随驾银作局销镕 捌成色金伍拾两重 作头季鼎等 匠人黄闵弟 永乐拾肆年捌月 日,锭长14厘米,两端宽10厘米,中宽5·3厘米,厚0.8厘米,重1874.3克。此两件金锭均有铸铭,铭文表明其金料的来源不同:一件是购买于“西洋等处”,另一件是来自内库,它们并非用于市面流通,应是皇帝赏赐给梁庄王的,可能用作“定亲礼物”。

明代金锭

明朝亲王婚礼有朝廷赏赐定亲礼物五十两的制度,梁庄王墓出土了2件金锭,说明他有过2次正式婚姻。其中1件金锭为永乐十四年(1416年)造,另1件金锭则告诉我们,它使用的黄金并非产自中国,而是西洋。“西洋”在明代是泛指我国南海以西的海洋,包括印度洋及其沿海地区。永乐三年(1405年)至宣德八年(1433年),明朝皇帝先后七次派宦官郑和率领船队前往西洋,这支伟大的船队足迹遍及东南亚、南亚乃至非洲东海岸,大大增进了明王朝与世界各国的交流。左侧金锭铸有铭文“永乐十七年(1419年)四月日西洋等处买到八成色金壹锭伍拾两重”。永乐十七年(1419年)7月17日是郑和第五次下西洋归来的日期,在郑和下西洋的文献中并没有发现郑和船队采买西洋黄金的记载,该金锭的发现有着深远的学术和艺术价值,它是现存唯一一件有铭文记载的与郑和下西洋有关的文物。

明代金锭

明代金锭

值得注意的是,上图金锭,铭文为:“随驾银作局销捌成色金伍拾两重作头季鼎等 匠人黄闵弟 永乐拾肆年捌月日”。锭长14厘米,两端宽10厘米,中宽5·3厘米,厚0·8厘米,重1874·3克。实测含金量为83.24%。“随驾”,理解字面意思是跟随帝王左右,该金锭应该是皇帝命银作局销铸的赏赐金锭。

明代金锭

另一件铭文是“永乐十七年四月日西洋等处买到捌成色金壹锭五十两重”,长13厘米,两端宽9·8厘米,中宽4·6厘米,厚1厘米,重1937克。铭文显示该锭是郑和从西洋等地买回的黄金。西洋是一个地理概念,在明代泛指南海以西的海洋。据《明史·卷三二三·婆罗传》记载:“婆罗,又名文莱,东洋尽处,西洋所自起也”。即以婆罗洲为界,以东为“东洋”,以西为“西洋”。郑和于永乐三年(1405年)至宣德八年(1433年)七次下西洋,目的是:一方面招来各国称臣纳贡,与各国建立起友好关系;另一方面加强与各国间的贸易往来。按《明实录·永乐实录》记载,郑和第五次下西洋的时间是永乐十五年(1417年),五月十六日至永乐十七年(1419年)七月十七日回国,显而易见,这枚金锭是此期间在西洋购买的黄金,是目前唯一一件有铭文记载的与郑和下西洋有关的岀土文物,也就极为珍贵。

结束语

特意找了一下换算公式,明代时期1两黄金等于现代多少人民币,按照古代的计量方法来看,明朝的黄金一两大概是37·5克,而本文中的两枚金锭是3811·3克(一枚1874·3克一枚1937克),根据今天国际上的黄金价格来算,一克黄金可以兑换350元人民币,一枚金锭价值不言而喻,可见皇家家长出手之阔绰对自家孩子人生大事的重视程度之高,不禁让人感慨:自古以来,父母不易,不管定亲之物为何、价值贵重与否,从精神层面上就可以看到定亲之物的代表性,犹如呈上了自己的心意,回首再看,古人这定亲之物贵重且浪漫,一点也不输给现代人。