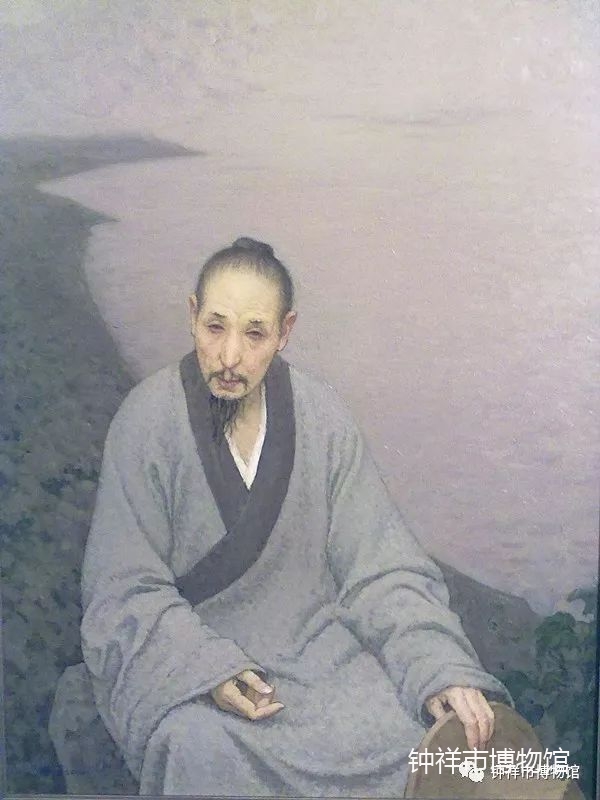

水风轻,月露冷,梧叶飘黄。在狭长的石道,一位戴着破帽,长袍曳地,步履蹒跚,长袖蹁跹的老人满目沧桑,忽视所有寒露深重,静静的沉寂在深秋清寒的夜里。月光透过点点树叶,洒下斑驳的光影,漫漫长路,老人倒不觉孤寂如斯,而是清月入怀,心纳万物之情,仿佛屈原再世,更显“众人皆醉我独醒”之态。

天地玄黄,日月洪荒,自古世态变换无常,哪管他是天家富贵人,还是市井小贩街头叫喝老。哪管他随高楼起,哪管他随高楼塌,只不过是黄粱一梦罢了。这位其貌不扬,天生有口吃家族有遗传癫疾而不能言的老人,似乎早已看透这个道理,他也曾才华横溢,也曾志在山河,也曾挥毫泼墨,往昔峥嵘岁月不在,留下的并不是忿恨悲痛,而是一种超脱的心态和不可比拟的艺术境界。

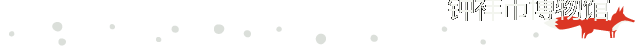

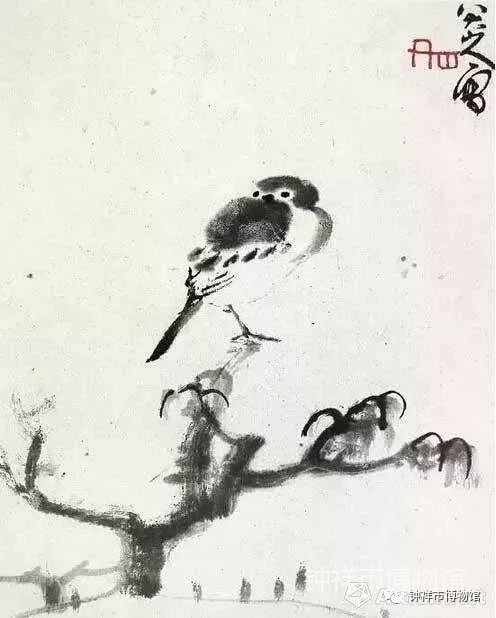

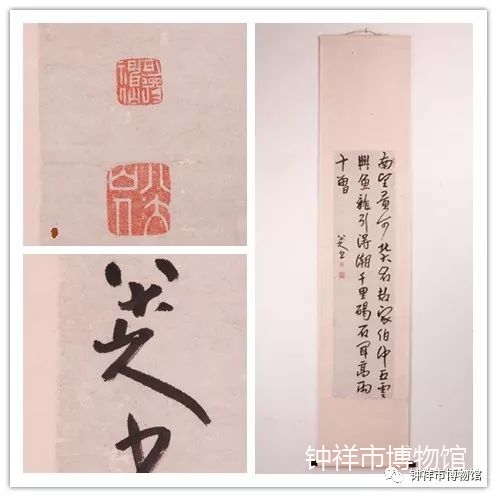

他就是八大山人,明末清初的四大画僧之一。八大山人的画怪诞,简洁,逼真,善用简单的笔墨刻画出深远的意境。他善画花鸟虫鱼,但是他笔下的花总是长在孤崖绝壁,他笔下的鱼鸟眼珠白眼望青天,充满倔强之意。鱼不是游弋在潺潺的溪流,而是飞翔在广阔的天空,应该展翅飞翔的鸟却是骄傲的待在岸边。他的书法笔墨简练,如行云流水,一气呵成,却又带着不可捉摸的深意,他的提诗,更加晦涩难懂,他的别号,他的印章更是更换频繁,留下无数疑问。这种怪诞、迷离的表现手法令后世研究者百思不得其解,从而引发很多争论。

八大山人,原名叫朱耷,字雪个,号八大山人、个山 、人屋、道朗等。他是明朝皇室的后裔,朱元璋第十七子宁献王朱权的第九世孙。祖先到其父亲,皆是艺术爱好者,自成一家,八大山人从小在艺术环境下熏陶,聪慧过人。明朝灭亡时,他才十九岁,不到弱冠之年,在其父亲去世之后,为躲避灾祸,带着弟弟出家为僧,师承佛教曹洞宗弘敏法师。之后从1648年到1672年在佛门学禅二十几年,这个阶段的八大山人,虽然有国破家亡,身世飘零之感,但是深受老师的教诲,又为佛门所容,到也没有十分窘迫。宁王朱权的封地在江西南昌,是以八大山人从小生活在南昌,而这里又是佛门“五宗”曹洞宗的发源地。

“看取莲花净,应知不染心”。天真的人,不代表没见过世界的黑暗,恰恰因为见到过世界的黑暗,才会愈简愈远,愈淡愈真。

钟祥市博物馆陶瓷字画展厅有一副八大的字屏,署名“八大山人”。他是从58岁即1683年开始用“八大山人”的别号,署名时又将其连着写,给人一种“哭之、笑之”的感觉。由于八大山人的特殊经历,大都认为这是八大山人的特殊标号,就是暗示自己内心的悲愤与无奈,是哭笑不得之意。他眼见国破家亡,师父圆寂,亲人去世,自己贫苦,常栖身在破庙之中,受尽冷眼,因而他笔下的鱼鸟之怪诞就是一种隐喻,表达对世道不公,苍天无眼的悲愤。

八大山人深受佛门禅学二十年的熏陶,又敬重弘敏法师,曹洞宗讲究明心见性的顿悟,他本身也是一名学识深厚的大师,即使在离开佛门后不可避免的涌现出勃郁的悲愤之情,但是从其取“八大山人”名号后,心绪平复,归于冷寂枯清。他的思想与内心是一个变换成长的过程,不能说他始终狂癫悲愤,也不能说他一进入佛门就成了修行深厚的圣人。但是当他改用“八大山人”的名字时,他的内心已然平静。

一个五十八岁的老人,独自游离在俗世红尘中,默默顿悟自己的人生,建造自己坚不可摧的精神王国。因而他笔下鱼鸟的怪诞只是用奇特的方式来警醒世人,“色即是空,空即是色”。既然万物皆空,那还有什么好执着,好纠结的呢?据《长阿含经》记载。“八大山”是佛教的专业术语,朱耷这个名号意思是“虽然我离开了佛门,但我还是佛弟子”。

灯火阑珊,人街已静,在破庙之中,仿佛隐隐约约听到那个沧桑的老人,内心吟唱的声音“鱼龙引得潮千里,碣石闻高两石曾”····

长按二维码识别关注我们